澳洲國立大學的考古學榮譽教授。全球研究農業與人群擴散最權威的學者之一,其著作包含《第一批移民:全球觀點下的古代遷徙》(First Migrants: Ancient Migration in Global Perspective)以及《初始農人:農業社會的起源》(The Origins of Agricultural Societies)等。他是2021年日本國際環境和諧獎(International Cosmos Prize)得主。

主要研究領域:以考古學、語言學與生物學的角度,探究東南亞與太平洋地區的史前史,包括全球農業起源及其帶來的文化、語言與生物學發展,以及人類遷徙的史前歷程。

貝爾伍德以「早期農業擴散假說」和「臺灣原鄉論」聞名,後者核心主旨為:南島語族最早起源於臺灣,再由臺灣向外擴散。

作者、譯者,喜歡怪獸和被忽視的往事。著有小說《陸上怪獸警報》等,另在「疑案辦」、「電影神搜」等網站撰寫專欄,介紹怪獸電影、真實怪獸事件、懷舊玩物等。譯有《怪獸大師圓谷英二》、《人慈》、《覺醒:東西方交會下近代西方思想文明的重生與轉變》、《猶太人二部曲》、《再玩個一關就好了》、《名為和平的戰爭》等書。

前言

一名考古學家如何發現語言和基因

從多重來源重建過去

關於「史前史」

第一章 漫長旅程乍現

五百萬年的人族成就

腦、文化產物,以及人口

化為四幕劇的人族演化

人口成長與遷徙:為何重要

身為舞臺的我們這世界

這有多老?為過往定年

第二章 漫長旅程開始

人族是怎麼誕生的?

什麼是初期人族?

「失落環節」和人族與黑猩猩屬的共同不可知祖先

論黑猩猩屬/人科的分家

離巢:第一批人族出現

上新世的祖先:南方古猿

「會造工具的才是人」?

兩百五十萬年前以降的大步邁進:早期人屬

人類行為的起源

第三章 走出非洲

更新世年表:基礎

更新世的冰期——間冰期循環,以及人族遷徙至亞洲

逃離家園

早期的出走非洲:有幾回?

更新世早期人屬抵達北非和亞洲

直立人:來到中國和爪哇

佛羅勒斯島之謎

菲律賓呂宋

直立人和其同代人的手工

第四章 新物種出現

了解人類演化的過程

歐洲的前人

神祕的海德堡人

阿舍利文化

更新世中期後段的「三巨頭」物種

尼安德塔人

丹尼索瓦人和哈爾濱人類群

尼安德塔人和丹尼索瓦人:力抗嚴寒、洞壁畫滿?

那更新世中期其他人族呢?

第五章 神祕的新來者

智人出場

早期智人的謎團

智人的出現:頭骨和基因

非洲之外,帶著謎團

智人的出現:考古學研究

歐亞大陸的舊石器時代晚期

智人和尼安德塔人的滅絕

智人往歐亞大陸東部的散布

前往莎湖陸棚

人族何時落腳澳洲?

人族如何抵達澳洲?

初始澳洲人有多少?

非洲之外的情況

久久未解的謎團:我個人的故事

第六章 拉大邊界

勇敢面對更多嚴寒:東北亞和美洲

舊石器時代晚期的日本

初始美洲人源自日本?

來去美洲

初始美洲人的證據

語言學和初始美洲人

遺傳學與初始美洲人

Y群體?

冰層以南

加拿大北極地區的全新世移居:舊因紐特人和圖勒因紐特人

第七章 食物生產如何改變世界

古代的食物生產是什麼?

行食物生產的優點

今日仍餵養我們的古代馴化物種

食物生產的故鄉

巧合?

為了馴化,人類對動植物做了什麼?

第一批農人是否刻意推進動植物馴化?

為何馴化?

非洲薩赫爾和蘇丹

高地新幾內亞

農業的赤道故鄉

美洲的農業故鄉

第九章 來自遙遠過往的嗓音

早期農業擴散假說

透過語言了解人類過往

重建史前史時,語系為何重要?

語系是否等同於「人」?

各語系的起源

語系的散布:來自近代史的比較觀點

精英支配是否散布了語言?

繼續邁向人類群體的全球史前史

第十章 肥沃月彎和歐亞大陸西部

早期肥沃月彎的村民

歐洲各地的新石器時代遷徙,公元前七○○○至前四○○○年:考古學研究

歐洲各地的新石器時代遷徙:遺傳學研究

來自肥沃月彎東部的遷徙

南亞的早期農人

歐洲和草原

有爭議的印歐語系史前史

黑海草原的顏那亞人是否散布了最古老的印歐語言呢?

印度河河谷以外的南亞

印度南部和達羅毗荼語系

西南亞接下來怎麼了?

第十一章 亞太冒險

東亞和莎湖的古代人群

標出泛歐亞語系的散布路徑

黃河和漢藏語系

華南,還有大陸東南亞的新石器時代移居行動

南亞語系之謎

南島人

從南島人學到的事

馬來—玻里尼西亞人和巴布亞人

落腳玻里尼西亞

稻米對上山藥?

第十二章 非洲、澳洲和美洲

非洲大陸

澳洲大陸

美洲大陸

第十三章 猿到農業

食物生產是否改變了規則?

致謝

注釋

中東的肥沃月彎,誕生了全世界其中一套最重要的農業總匯。有著馴化作物和動物的農業,於公元前八五○○年在該地開展,包含了馴化自原牛的牛、綿羊、山羊、豬、一粒小麥和二粒小麥(這是兩類不同的物種)、大麥、小扁豆、豌豆、鷹嘴豆以及蠶豆在內的主要食物物種。01接著在公元前六五○○至前三五○○年間,又有了無花果、葡萄、橄欖和棗等水果。02

如果我們說,將這一整套糧食總匯集結起來的社會,對歐亞大陸西側人群史的影響,比亞歷山大大帝、羅馬帝國、鄂圖曼帝國以及大英帝國加起來還要長久深遠,或許也不算誇大。這龐大的食物熱量,是在冬天降雨夏天乾旱的地中海型氣候中演化出來,代表這些食用植物有著(相對於多年生的)以一年為期的生長習慣,種子會在乾熱的夏天休眠。實作面來說,古代肥沃月彎的農人在春天收成這些植物的穀物,選出一些儲藏到夏天過後,並把剩下的處理成食物,然後秋天雨水回來時再把儲藏的穀物種下去。

在這種農業制度下生長出的人很多,而且很能遷徙。我們可以把世界史延伸到極限,並主張一四九二年後、殖民年代期間的歐洲人口噴發,是在重演比那早六千至九千年的新石器時代所發生的事件,因為它基本上是以同樣那幾種肥沃月彎的食用物種為基礎。到了公元前四○○○年時,來自肥沃月彎的新石器時代農人已經遷徙到遠至愛爾蘭和斯堪地那維亞的歐洲各處,也進入了非洲且南至蘇丹,經由中東往印度河河谷前進,還沿黑海邊緣前往中亞草原。

這些遷出肥沃月彎的行動,在考古紀錄中、在下葬骨骸的古代DNA中、在世界上最重要的其中兩個語系——從不列顛群島到孟加拉都在說的印歐語系(會在第十章討論),以及整個中東和北非都在說的亞非語系(會在第十二章討論)——的歷史中,都有著充分認證。我稍後會再回來談這些語系,因為它們的內部系譜提供了極其有用的架構,能幫助我們了解人類史前史的進程。

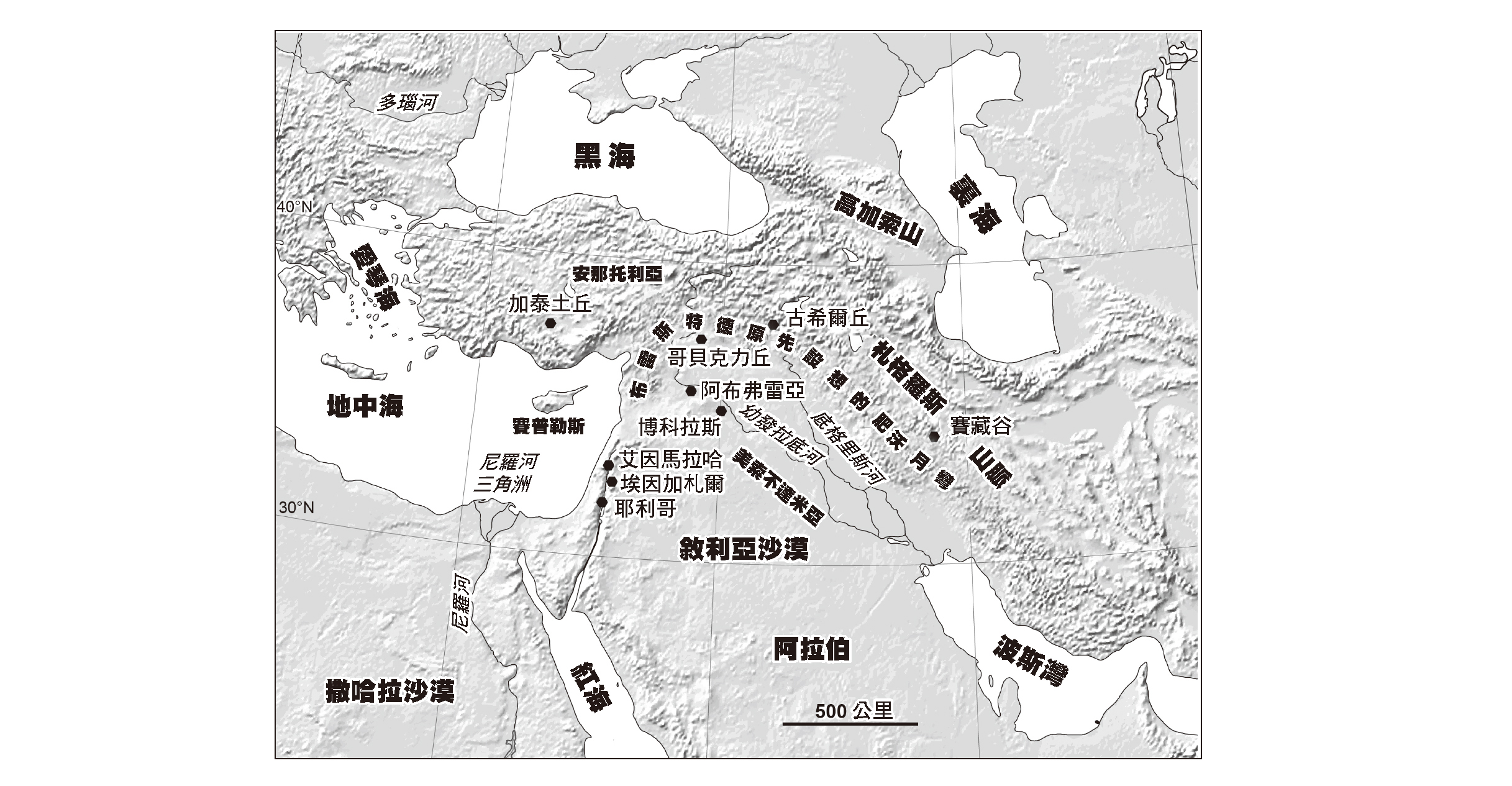

肥沃月彎的最初概念來自二十世紀初期埃及學家詹姆斯.亨利.布雷斯特德(James Henry Breasted)的著作。他於一九一六年把肥沃月彎定義為:西從巴勒斯坦開始彎起,穿過位處敘利亞北部和伊拉克的幼發拉底河和底格里斯河上游,然後順著伊朗札格羅斯山脈(Zagros Mountains)西側山麓往波斯灣(阿拉伯灣)起頭的一塊位處沙漠和山岳之間的新月形肥沃土地(圖8.1)。

圖8.1 肥沃月彎。

到了二十世紀中期,考古學家開始探索農業如何在這地區發展。由威廉.詹姆斯.佩里(William James Perry)和維爾.戈登.柴爾德所提出,並在一九二○年代受到支持的一個早期想法,是把埃及當作可能的起源,雖然埃及嚴格來說不在布雷斯特德當初定義的肥沃月彎內。他們選擇尼羅河是因為,靠近赤道的非洲中部源頭地區挹注了夏季季風雨水,使它每年夏末到秋天(八月中到整個九月)都很規律可靠地在埃及氾濫。就如佩里這段日後會相當出名的發言所評論的:

當尼羅河的洪水在夏末來到時,任何躲過了鳥兒注意的大麥和高粱穀粒都會被埋在泥中,接著,等洪水秋天退去後,便會發芽並在埃及冬天的溫暖和煦中快速成長。……因此一年年下來,溫和的尼羅河就會藉由它完美的灌溉循環,為埃及人養育出高粱和大麥。因此,需要的就只是誰靈機一動想到簡單的權宜之計,開挖溝渠來讓水流過更寬廣的地帶,也就因此能耕種更多食物。03

要是真那麼輕鬆簡單就好了。我不確定佩里是否有察覺到,大麥並不是尼羅河土生土長的植物,而且,儘管高粱確實是在夏季季風降雨的蘇丹上尼羅河盆地馴化,卻沒有證據證明,遠在下游冬雨帶生活的埃及人也在高粱馴化上有所貢獻。考古學家和自然科學家已經不再把埃及視為早期食物生產起源地,他們現在同意,該地所有主要的馴化動植物都是從肥沃月彎引進的,唯一的例外是驢,那是從北非野驢馴化而來的。

更有意思的是,養育了世界其中一個最偉大古代文明的尼羅河三角洲和谷底沖積層,公元前八五○○年時幾乎還不存在,但當時農業早已在有更優越降雨條件的肥沃月彎中開始。末次冰盛期期間,尼羅河下游要下切到比今日低一百公尺的地中海海平面;就連在公元前八五○○年時,海平面也仍然比現在低四十至五十公尺。可能要到公元前六○○○年以後,埃及的下尼羅河河谷才堆積了足夠的沖積層,而能支持以大量灌溉為基礎的食物生產,04而當時肥沃月彎的農人或許早已開始占據農地了。

那靠近肥沃月彎另一頭的美索不達米亞以及其他古代文明中心,又要怎麼看呢?伊拉克境內、底格里斯河和幼發拉底河沿線的美索不達米亞低地,為世界帶來了蘇美人、埃藍人(在伊朗)、阿卡德人和巴比倫人。然而,就跟尼羅河的情況一樣,位於波斯灣頂端的美索不達米亞三角洲在公元前八五○○年時一樣不存在,當時農人們正開始在北邊還有西邊的肥沃月彎出現。就跟埃及的情況一樣,下美索不達米亞的氣候太乾燥,無法光靠降雨支持農業;且因為底格里斯河和幼發拉底河(有別於尼羅河)發源於北半球的今日土耳其境內,所以在冬天成長季結束後,這兩條河就會因冬雨和春季融雪而發生麻煩的氾濫。美索不達米亞低地的農業開始種植作物時,運河得要挖穿河流堤岸,來利用秋季的低水位灌溉。第一批農人並不覺得這些低地有多好,而在蘇美人於公元前六○○○年建立古代城鎮之前,我們都沒有證據證明此地有農業活動,即便灌溉技術到了那時已在蓬勃發展。

「農業於何處開始」的正確答案,從一九五○年代開始出現。美國考古學家羅伯特.布雷德伍德(Robert Braidwood)和布魯斯.豪威(Bruce Howe)於一九六○年讓考古界不得不面對最重大的一個問題:「我們該如何理解,當人類首次建立定居村落農耕社群時,生活方式所發生的重大變化?」05布雷德伍德明白指出,早期農業和村落生活的關鍵地點,是布雷斯特德主張的肥沃月彎中被他稱作「山丘側邊」的地方,而不是埃及或低地美索不達米亞。山丘側邊有充足的冬季降雨,不用灌溉就能出現耕種栽培。更重要的是,肥沃月彎馴化的整套主要作物和動物,幾乎都以這地區為故鄉。布雷德伍德透過一九五○至一九六○年代在伊拉克庫德斯坦的挖掘工作而開始察覺到這一點,然後從他那時代開始,有兩個世代的考古學家和其他科學家,為我們帶來如今這種相當清楚的面貌。

肥沃月彎打通了全世界第一條邁向食物生產和馴化的道路。該區域西側有一種被英國考古學家桃樂絲.加洛德(Dorothy Garrod)稱作納圖夫(Natufian)的關鍵考古文化,人們認為該文化具備最古老的人口密度增加及聚落定居證據,年分介於公元前一二○○○至前一○○○○年前。

納圖夫聚落面積有三千平方公尺。在以色列北部艾因馬拉哈(Ain Mallaha,或稱埃南[Eynan])的一個巨大範例,包含了估計五十棟保留石牆基底的橢圓形或者圓形房屋,然而或許不太可能每棟房屋都一直有人住著。它們排列成圓圈環繞著中央的一塊空地,空地裡包含著用來儲藏和埋葬的坑。艾因馬拉哈具備了持續有人居住之定居聚落的所有特徵,或許還持續居住了好幾個世代。

納圖夫人還不是擁有馴化資源而全面成熟的農人,雖然說他們在艾因馬拉哈確實有馴化的犬隻(有一隻葬在一名女性身邊)。他們獵捕中亞野驢、瞪羚、鹿還有野豬。尖銳的石刃和細石器用來在春天收成野生穀類和豆類,我們可以透過植物莖桿在工具邊緣上留下的一片閃閃發光的矽石光澤來辨識出這種行為。中空的石臼用來研磨穀物粉,另外最近有個驚人的發現,是在約旦發現了一片碳化的納圖夫未發酵麵餅,年分為公元前一二○○○年。06

在肥沃月彎農業嶄露頭角一事上,納圖夫人代表的是基礎創始。我們一不小心就會忘記他們是活在更新世而非全新世,還有,就歐亞大陸西側的考古而言,他們的石器會使他們歸類到「後舊石器時代」(Epipaleolithic)這個分類裡。然而,最近一項針對納圖夫考古紀錄的分析指出,公元前一一四○○至前九七○○年間(後面這個年分標記了新仙女木期冰層停止前進的時刻),肥沃月彎北部的人口數量或許曾增加到十倍。07

這滿讓人訝異的,因為人們長久以來都認為,讓世界回寒一千年的新仙女木期,是人口統計史的負面時期。就如我在第七章尾聲所說的,新仙女木期結束後就急速開始的溫暖潮濕穩定氣候,比較有可能為動植物馴化發展提供主要刺激動力。

然而,我在第七章也主張,周期性的壓力有可能促使人們改採耕種栽培來維持食物供應。那麼,納圖夫的獵人和採集者有沒有可能是在新仙女木期之前的溫暖宜人氣候中先增加了人口密度,接著,當氣候回寒造成影響時,再以更有效耕種栽培野外資源的方法來回應,最終在全新世初始時,開始全心全意馴化動植物?08

在納圖夫文化以及新仙女木期之後,肥沃月彎的氣候狀況就顯著改善了。在接下來的幾千年裡,來自非洲和印度洋季風的夏季雨水往北擴大,給撒哈拉和阿拉伯半島的沙漠帶來夏季的水氣,並和既有的中東冬季降雨帶重疊起來。占據布雷德伍德那塊「山丘側邊」的納圖夫人以及其同輩,此時已蓄勢待發。

從納圖夫和相關同時期文化中出現的肥沃月彎新石器時代,存在於公元前一○○○○至前五五○○年間,在那之後,考古遺址中越來越多的銅器,宣告了銅石並用時代和青銅時代的來臨。新石器時代包括兩個主要階段:前陶新石器時代(Pre-Pottery Neolithic)和陶器新石器時代,其中陶器從公元前七○○○年開始普遍使用。

從利用野生動植物到仰賴馴化資源的轉變過程,幾乎完全發生在前陶新石器時代裡。馴化的(不會脫粒的)穀物大約從公元前八五○○年開始出現,到了公元前七五○○年時,已經占了肥沃月彎所有植物類食物攝取量的大約五○%。到了公元前六五○○年時,這個百分比達到了幾乎一○○%。09

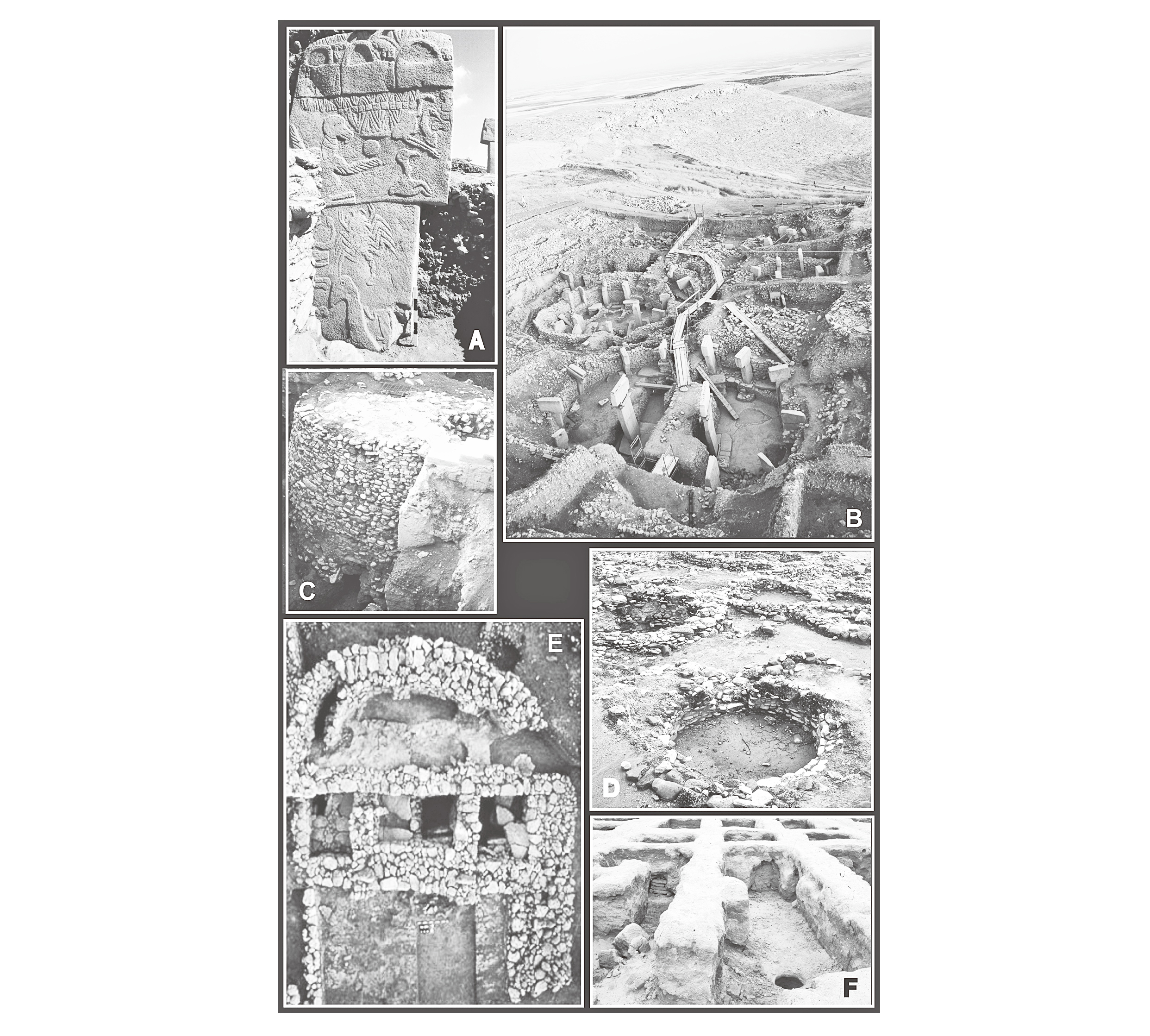

肥沃月彎的前陶新石器時代,就群體建設計畫(尤其是當時舉世無雙的石造建築)來說,堪稱是轟轟烈烈開展。第一個大驚喜來自一九五○年代英國考古學家凱斯琳.肯楊(Kathleen Kenyon)的開挖,她在約旦河河谷的耶利哥(Jericho)那邊,從側面挖進了一座十四公尺高的高臺形遺址(tell,阿拉伯和希伯來語中呈層狀的聚落堆積小丘,在波斯語和庫德語中也稱作tepe,土耳其語則是höyük)。10在這個大土丘的底部附近,肯楊讓一個二.五公頃城鎮的一部分重見天日,包含了用曬乾的泥磚蓋起的圓形房舍,側邊有岩石鑿出的壕溝以及一道至少四公尺高的石造防禦牆(不清楚這道牆有沒有延伸下去把整個聚落圍起來)。這道牆的內側和一座直徑十公尺、現存高度八公尺、內有二十八階樓梯通往頂端的巨石塔接在一起(圖8.2C)。耶利哥這個前陶新石器時代聚落,在幾千幾百年間重建過好幾次,而我們現在知道,它首度興建的年分相當驚人,是公元前九○○○年,而且當時就建了那座塔。

圖8.2 肥沃月彎的前陶新石器時代建築。這整頁圖組說明了前陶新石器時代建築從圓形到長方形的轉變。(A)哥貝克力丘有裝飾的柱子,刻著神祕的長方形物體(三個「手提包」)、猛禽,張牙舞爪的蠍子,以及強調陰莖的無頭人。值得注意的是「母神」不存在:她後來才會隨著全面進行農業而來到。(B)哥貝克力丘的主要開挖地段,有著圓形的建築和 T 形柱。背景可見行農耕的拜利赫河河谷。(C)耶利哥石塔,展現了內部石梯、底部入口以及金屬護欄下的頂端出口位置。(D)賽普勒斯希羅基提亞(Khirokitia)的前陶新石器時代環狀房屋地基。(D)土耳其東部卡育努(Çayönü)的頭骨屋(Skull House)地基。照片上端是比較古老的圓形建築,被比較新的長方形結構蓋過,結構中有小房間,裝了來自四百個個體的人骨以及一整堆共七十個頭骨(已由開挖者移走)。(F)幼發拉底河河谷博科拉斯用太陽曬乾的泥磚所蓋成的多房間長方形前陶新石器時代房屋,有著連通各房間的低矮拱形爬行通道(已被開挖者封住),以及鐘形地下儲藏坑的圓型開口。哥貝克力丘雕刻柱承蒙 Verlag C. H. Beck 允許重製,Klaus Schmidt 攝影。哥貝克力丘全景承蒙 Deutsches Archäologisches Institut Berlin 允許重製(negative D-DAI- IST- GT- 2010-NB- 5845,Nico Becker 攝影),卡育努頭骨屋承蒙 Mehmet Ozdogan 允許重製。其他照片由作者攝影。

或許令人驚訝的是,耶利哥聚落最初的興建者,還處在一個比任何觀察到的動植物馴化行為都還要更早的經濟階段。然而,他們肯定是耕作者,遺址中也找到了野生穀物和豆類的碳化殘餘物。但前陶新石器時代的耶利哥人,就算有著牆壁和塔,也還只是處在從狩獵採集者轉型為食物生產生活的早期階段。

和耶利哥塔同時代,但位於北方七百公里外、靠近土耳其東南方尚勒烏爾法(Sanliurfa)的,是哥貝克力丘(Göbekli Tepe,譯注:亦稱「哥貝克力石陣」),靠近幼發拉底河支流拜利赫河(Balikh River)的肥沃農業平原。這個驚人的遺址,有著應是世上最古老的多棟式石造宗教聖殿。由一群外有圍牆、內有排成環狀的石頭長椅和T形石柱的圓形(後來變成長方形的)石造結構(圖8.2A和B)所構成的哥貝克力丘,也是公元前九○○○年左右興建的。11有一些比較小的圓形建築可能是用來當住家,但最引人注目的,還是該遺址作為儀式化聖所的這一面。這幾個圓形的聖所原本是蓋在山頂的岩層表面,石柱則是立在凹槽中。後來,隨著堆積在遺址上的土壤和岩屑越來越多,它們就鑽進了累積起來的堆積物中,並沿著圍牆排列。

T形柱排成放射狀立在每道圓圈圍牆裡,有兩根獨立在中央。這兩根中柱有五公尺高,重達八噸。有鑑於每根柱子都是用堅硬的石頭搗具和磨石從單一塊長方形岩石打造出來,其技藝堪稱鬼斧神工。有人使用透地雷達探測後認為,整片遺址有一百到兩百根這樣的柱子,分屬不同的建設時期。許多柱子裝飾了淺淺的鳥獸浮雕,通常是像蠍子或獅子那種有毒或危險的動物,而有些還雕出了人類的手臂和雙手。

這個遺址最初的開挖者、德國考古學家克勞斯.施密特(Klaus Schmidt)認為,這些圍起來的場地是用來祭祖和進行葬儀,遺體可能以烏鴉和禿鷹來進行天葬。在填滿遺址的堆積物中發現了上述物種,以及瞪羚、原牛還有亞洲野驢的骨骸,全都是野生動物。12保留在圍牆內的人類遺骸其實很少,顯示骨骸有可能帶到了別地方供奉,但哥貝克力的雕刻巨石還是有可能代表重要的人類祖先,或許還被灌輸了超自然力量。

哥貝克力丘並非徹底獨一無二,肥沃月彎北部也有其他具備雕刻石柱的圓形及長方形結構,與其相似但沒那麼宏偉。此外,這個遺址並不是我們在中東日後文明裡實在太常發現的那種位處城鎮中央的複合式神殿建築。這裡沒有中央監管機構存在過的跡象。它反而是個顯眼的山頂聖所或儀式場所,正從狩獵採集轉型至早期農業的人群,應該曾集結在此進行共同儀式。

就像耶利哥城牆與塔的建造者一樣,哥貝克力丘的人們也能把大批勞力聚集在某種領導之下,這就產生了如何把他們全部餵飽的問題。或許他們從事密集的野生穀物耕種栽培,因為遺址中發現了燒焦的穀物殘餘,而且大量的掏空石槽似乎曾用來磨這些穀物,好製造粥類。13哥貝克力丘會不會跟耶利哥一樣,是用來給一個符合第七章結尾提出的那種可能情況的團體所使用的複合式聖殿群?換個說法就是,這個團體是不是擁有一群正在成長且大致上定居原地的人口,能利用的野生食物供應有限,因此在人口成長的推動下,創造出一種足以催促團體投入更多時間進行農業活動的情況?

耶利哥和哥貝克力丘所凸顯的,是公元前九○○○年左右的肥沃月彎,在狩獵採集者正要落腳形成大型定居團體、但馴化動植物的實際行動還沒有長足進展的時候,所具有的維生經濟實力。新石器時代大舉遷離肥沃月彎進入歐洲的行動,還要過兩千年才會發生,顯然是因為那些行動需要可運輸且徹底馴化的動植物資源。但這是否代表說,在這時間之前都沒有出現過遷徙呢?

近年,地中海上的賽普勒斯島有些出乎意料的精彩發現。在公元前九○○○年左右(因此遠早於肥沃月彎發展出徹底馴化,但和耶利哥以及哥貝克力丘最古早的建築結構同時),移居者帶著作物和動物,從土耳其南部海岸跨過了大約五十公里寬(當時的海平面比現在低)的海域,抵達了這個島嶼。他們的故鄉很明白是安那托利亞,因為他們把幾千個發亮的黑曜石(火山玻璃)石器帶去賽普勒斯,而那些黑曜石是在土耳其海岸往內陸兩百五十公里的安那托利亞中部卡帕多奇亞(Cappadocia)地區採集的。14年分這麼早,我們沒有其他證據證明有人大舉遷離肥沃月彎;只不過說,就在比那還早一些的時候,有一群中石器時代的人們先抵達了賽普勒斯,而島上原本一種具有侏儒河馬和侏儒象的特有動物後來相繼滅絕,他們可能也參了一腳。

到了公元前八五○○年,賽普勒斯那批前陶新石器時代的移居者,把黎凡特北部那一整套動植物中的許多物種都帶到了島上,其中有些已經馴化,有些仍處在馴化過程中。15我們可以想像人們划著獸皮筏或者獨木舟跨越大海,船上帶著要種植的種子、牢牢綁緊的牛(可能是小犢而不是較重的成牛)、山羊和豬,還外帶貓狗。老鼠和狐狸也搭了便船,而貓用來抓吃穀物的老鼠又很有用。16綿羊晚了一些抵達,黇鹿也是;有鑑於鹿在新石器時代提供了賽普勒斯大部分的肉類供應,因此可以推測牠們是帶來給人打獵用的。賽普勒斯完全沒有肥沃月彎那一套動植物野生祖先,除了可能有野生大麥之外。如果土生土長的侏儒河馬和侏儒象已經被早先的中石器時期移居者掃蕩完畢的話,能獵捕的東西恐怕就不多了,至少在鹿抵達之前是如此。

總之,賽普勒斯替肥沃月彎食物生產的起始和運輸提供了其中一組最明確的證據,既是因為此地較為孤立,也是因為它大部分(或者所有)的野生、半野生和馴化動植物資源都得從亞洲大陸運過來。此處的原生資源和引入資源完全不會搞混,就算有些資源在新石器時代移民抵達時還處在馴化過程,但兩者還是壁壘分明。

當然,難解的問題在於,要等到公元前七○○○年過後(已是前陶新石器時代的移居者先行抵達賽普勒斯的兩千年後),才有新石器時代肥沃月彎移民進入包括希臘及周邊島嶼在內的歐洲,那為什麼會有人那麼早就抵達賽普勒斯?理論上來說,像賽普勒斯這樣大而比較無人居住的島嶼應該曾為農耕定居者提供良機,特別是因為有人觀察到,一粒小麥和大麥在這個島嶼上比在(嚴格定義上的)肥沃月彎更快發展出馴化特質,而這顯然是因為這裡沒有野生小麥群來製造野生/馴化混合的狀態。

儘管如此,新石器時代的賽普勒斯人似乎慢慢才徹底仰賴馴化穀物,而這可能解釋了他們為何沒有立刻繼續遷徙。最近的一份報告甚至主張,整體來說,島上的新石器時代農業還是沒有同時期肥沃月彎遺址那邊那麼成功。17就數量而言,養牛這塊也不是很成功。這裡潛藏著一些矛盾,讓人們仍然無法徹底了解。

在公元前一二○○○至前七○○○年間,肥沃月彎從納圖夫人和前陶新石器時代開始,就有了世上前所未見的社會與文化發展。我們現在要來檢視,在世界上由相聯繫的古代文化和食物生產經濟所構成的各種風貌中,其中一片最古老且最廣大的風貌有著什麼樣的根源。

除了食物生產本身的基礎發展之外,這時候的肥沃月彎整體人口還大幅增加,個別聚落的平均規模大小也增加了。18在後來的前陶器和陶器新石器時代時期,最大的那幾個聚落急遽擴大,或許反映的是社會越來越不穩定時,對於人多勢眾的需求增加。這時候的一個主要發展,是從比較古早而適合單一家庭單位的圓形住宅,轉變到有多個房間且可能給大家庭居住的長方形巨大建築結構,成為了此後中東建築的特色(圖8.2)。

到了公元前七○○○年時,這種由貼在一起的多房間長方形住所所構成、面積可達十二公頃的城鎮,在肥沃月彎已經比較普遍,而每座城鎮可容納幾千人。其中一個最引人注目的例子就是加泰土丘(Çatalhöyük),靠近土耳其中部的空亞(Konya),有著之間幾乎毫無空隙的單層長方形房間連結網,要用梯子從上方進入,在平坦而覆蓋土壤的屋頂上可能有著開放活動區域。19我們可以在圖8.2F中看到這種建築的一個例子,來自敘利亞境內幼發拉底河上的博科拉斯(Bouqras)。加泰土丘比較大的房間是用來睡覺、埋葬(通常是大量埋葬,以屈身的姿勢埋在睡覺的土臺底下)、準備食物、儲藏,以及和迷信崇拜相關的活動;這些迷信崇拜化為安裝在矮牆上的公牛角心、焙燒黏土做的「母神」以及神祕的壁畫,讓今日的我們得以看見。房間廢棄後留下的開放空間,被用來當垃圾場以及公廁。

其他大小類似的聚落,包括了敘利亞北部的阿布弗雷亞(Abu Hureyra,公元前約七二○○年),還有約旦的埃因加札爾(Ain Ghazal,公元前七○○○至前六五○○年),後面這聚落聞名於世的,還包括了二十來個用蘆葦和枝條當支架、幾乎一公尺高的石膏人像。這些人像有些具有瀝青瞳孔,另外,根據推測代表重要祖先的它們,和耶利哥以及其他遺址的人類頭骨似乎有些相符之處——有人用灰泥在那些頭骨上貼了一層原本主人的面部特徵。就跟哥貝克力丘的柱子一樣,或許這些貼了灰泥的頭骨和前述的人像,是要代表聚落建立者,以及高級家族系譜中的重要祖先。

到了公元前六五○○至前六○○○年,從前陶新石器時代晚期持續到陶器新石器時代的這段期間裡,有證據證明肥沃月彎有人居住的聚落數量大幅下滑。20或許為了保命,人群似乎聚集到了比過往都要大的城鎮,而其中有些城鎮之後又被遺棄。這種下滑可能有一部分是因為一連串氣候不穩;從世界各地的古氣候證據得知,這發生在公元前六二○○年左右。這種下滑也可能是人類影響環境而促成的,好比說為了農耕砍伐森林,以及伐木取得柴火來焚燒石灰石或白堊,以生產石灰砂漿;從納圖夫人開始,人們就會把石灰砂漿用於房屋地板,並拿來覆蓋墓地。21

公元前六五○○年左右的那幾個世紀裡,新石器時代群體開始遷離肥沃月彎並進入歐洲、北非和中亞,可能不是個巧合。我們會在第十章檢視這些移動,但我會想知道,在肥沃月彎過度開採資源是否會導致一些群體離開去尋找新土地。這種興衰交替的情況在後來的新石器時代並不罕見,在中東和歐洲又特別常見,只不過說,想確認像是遷徙這一類複雜的人類活動是純然起因於環境變遷,還是起因於人類影響所產生的複合不可控結果,往往困難到令人受挫。幾乎可以確定的是,在許多情況下,這兩套可能成因都有其作用。

就像歐洲人殖民澳洲和北美洲的初期所出現的出生率增加一樣,可攜帶的馴化資源經濟被帶入肥沃新土地時出現的出生率增加,應該大幅推動了肥沃月彎這些向外遷離的行為。人們最終仰賴陶器,可能也促成了肥沃月彎出現人口爆炸;陶器在替嬰兒準備斷奶食物以及處理成人乳製品時很實用,那時候這些人出於遺傳因素,還沒有能力消化反芻動物新鮮乳汁裡面的乳糖。為了讓新石器時代的人們容易消化,這些奶必須煮沸,或者在壺中發酵成乳酪或酸乳來分解乳糖。

對考古學家來說,陶器通常看起來有些平淡無奇,因為它就跟石頭一樣幾乎不會壞滅,因此,使用過陶器的考古遺址大部分都會充斥著陶瓷碎片。然而令人驚訝的是,歐亞大陸西部在肥沃月彎本身之外唯二確定有前陶新石器時代的地區,就是賽普勒斯以及俾路支斯坦(Baluchistan,位於巴基斯坦西部)境內的南亞邊緣地帶。此外的其他地方,似乎都是隨著第一批身處新石器時代的人到來,而獲得了陶器生產的文化技術。這情況簡直就像是,不起眼的陶器其實是新石器時代文化從肥沃月彎向外散播的背後關鍵因素。

到了公元前六五○○年時,肥沃月彎已經準備綻放,或者說準備爆發。那裡的人和他們可攜帶的經濟已經準備好要出發。我們會在第十章追隨他們的活動,因為在此有另一個食物生產的故鄉等著我們關注。

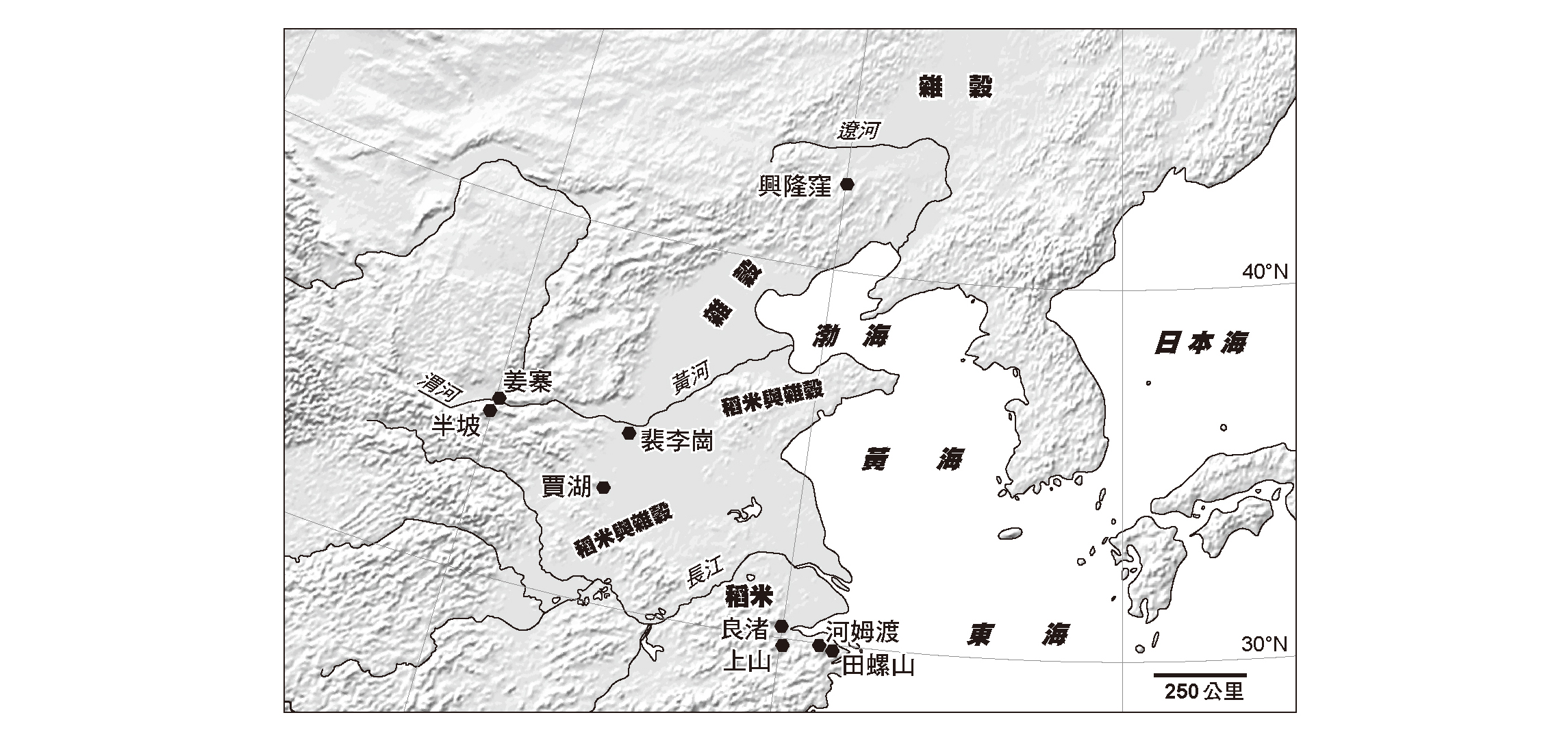

歐亞大陸第二個主要的食物生產故鄉,集中在今日中國境內的黃河、長江和遼河流域。公元前六五○○年時,這三個地方合併起來是豬(跟中東各自分開馴化)、粟和黍,以及穀粒較短的稻米亞種「粳稻」(Oryza sativa japonica)的故鄉。大豆和蠶比較晚出現。這一整批作物是在以夏季降雨為特色的溫帶季風氣候中演化出來的,和肥沃月彎那種地中海冬雨模式正好相反。主要的作物同樣是一年生作物,只不過粳稻當初開始馴化時,似乎是多年生濕地物種。

這種食物生產制度成長出的人口也跟肥沃月彎的一樣相當龐大,而且遷徙力也很強,只是說東亞馴化的主要動植物種類比西亞略少。儘管如此,到了公元前二○○○年時,東亞的農業人口已經遷徙到了中國西部和南部各地,還包括青藏高原,以及東南亞的大陸部分和喜馬拉雅山腳下的南亞北部。他們也向北向東散布,進入俄羅斯遠東、朝鮮半島和日本,穿過海道經臺灣和菲律賓進入印尼,最終進入了新幾內亞和索羅門群島再往外的大洋洲無人島嶼。他們之中有些人最終成為玻里尼西亞人(包括紐西蘭的毛利人)以及馬達加斯加島的馬拉加西人(第十一章)。

這整個東亞故鄉若以平均來看,跨越的緯度近似肥沃月彎,介於北緯三十至四十五度間(圖8.3)。22這裡的稻米和雜穀在潮濕的夏季季風中成熟,而這片家鄉地帶的高降雨量和更大片的森林,代表新石器時代的人們主要是以木材和其他生物材質來蓋東西,而不是用石頭或曬乾的泥磚。因此,開挖新石器時代早期聚落的中國考古學家追蹤的是柱穴而不是兀立的石頭地基,但有個例外是長江下游的濕地遺址,有時那邊的木材保存狀況好到驚人(圖8.4E)。

圖8.3 東亞的農業故鄉。

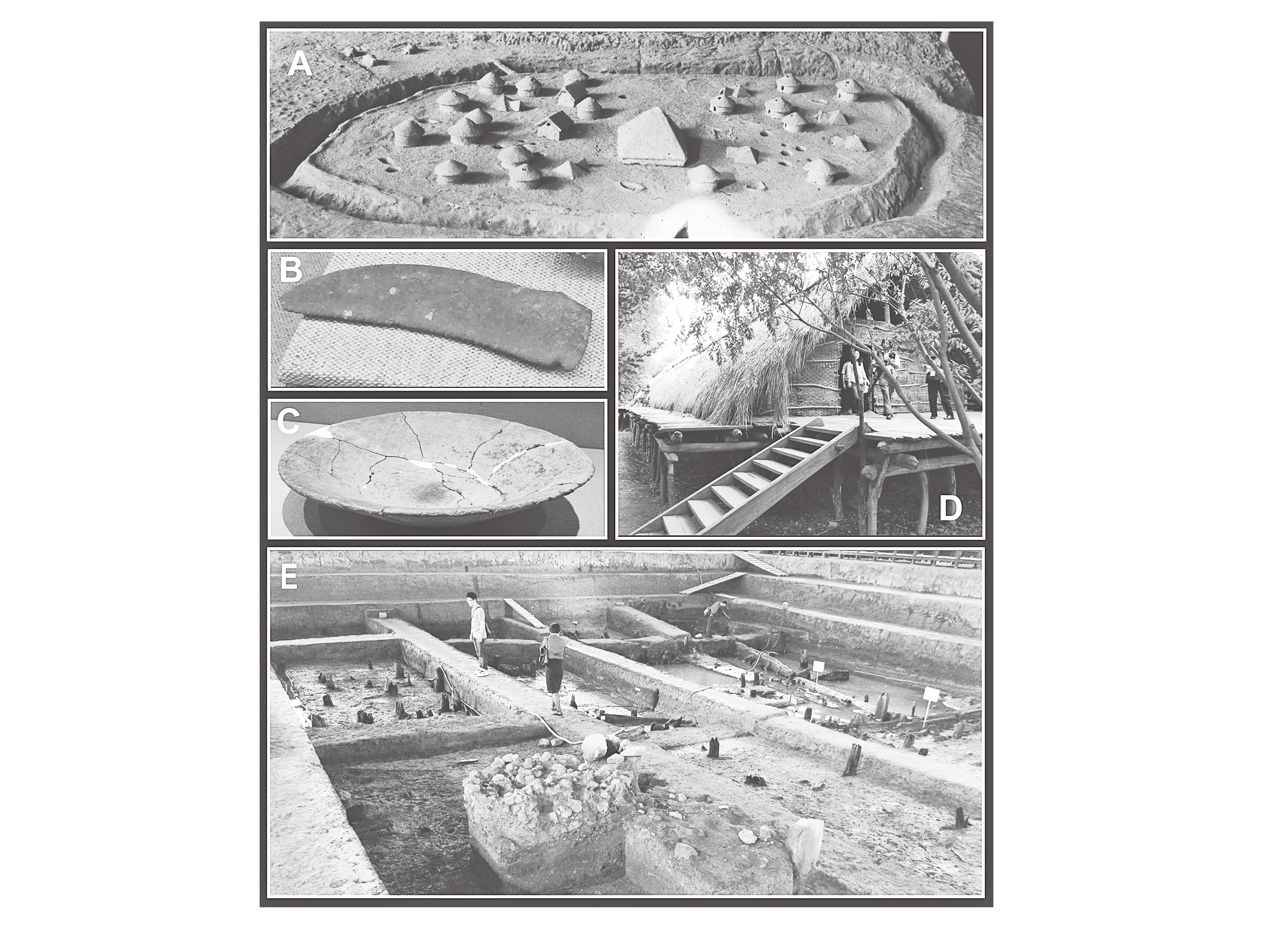

圖8.4 中國的新石器時代。

(A)黃河新石器時代村落模型。留意防禦壕溝、巨大的中央房屋,以及壕溝外面左後方的陶窯,公元前五千紀。出自西安半坡博物館。(B)有鋸齒刃的石製收割刀,在黃河的新石器時代期間,這一類型的刀刃同時用於收成雜穀和稻米。公元前六千紀。河南省賈湖遺址博物館。(C)陶土裡有摻米糠的陶碟,出自上山文化。公元前七千紀。浙江省上山遺址博物館。(D)重建的河姆渡文化高腳住屋。公元前五千紀。浙江省河姆渡遺址博物館。樓梯並非原物重建──公元前五千年比較有可能使用一根切出凹槽讓人下腳的柱梯。(E)浙江省田螺山:外露的住家木柱和木造走道,以及(前方)尚未開挖的土窯,有著用燒過的黏土做的加熱球。浙江省田螺山遺址現場館。公元前五千紀。作者攝影。

東亞新石器時代也是打從一開始就有陶器,但有別於肥沃月彎的是,那反映了他們準備食物時絕對是偏好把完好的穀粒煮熟,而不是磨成穀粉。總的來說,有鑑於肥沃月彎和東亞之間有時還無人居住的七千五百公里亞洲大陸,這兩地邁向食物生產的途徑,就會如我們所預期的那樣,在文化上非常不同。東亞的故鄉南北縱長兩千公里,主要是在廣大的華北沖積平原的內陸邊緣一帶。這一塊當代中國的農業重地,是由黃河和長江的下游把水分排走,而在今日,它朝海而去的大部分地帶,是被近期的沖積沉積物所覆蓋。主要的新石器時代遺址沿著這塊平原的內陸邊緣分布,出現在地勢稍高的較古老沖積層地帶上,另外也出現在小支流的河谷中。的確,當農業才剛開始的時候,平原有一大部分都因為冰期過後的海平面上升而處在淺海底下。

東亞故鄉包含了三個重疊的食物生產次級故鄉,其中雜穀農業在北邊的遼河和黃河河谷,而(穀粒大部分較短的)粳稻農業在南邊,在長江中下游的低窪平原內和平原周遭。這三個故鄉地區顯然是有互相連通的;稻米和雜穀通常都會一起生長,只不過遼河河谷的氣候已經超過稻米的早期範圍。從今日的上海到北京以及之外的地方,每個地區都有在風格和形狀上重疊的陶器和石器。

遼河和黃河盆地的居民在公元前七○○○年的時候開始馴化黍和小米,而馴化(不會脫粒)的小米粒於公元前六五○○年出現在考古遺址中。根據以色列考古學家基甸.舍拉——拉維(Gideon Shelach-Lavi)的說法,當溫暖的冰期後氣候促使人轉而形成定居的狩獵採集聚落時,這裡的馴化過程便開始了,類似於肥沃月彎裡納圖夫人的情況,但年分稍晚。23

稻米情況比較複雜。粳稻的野外多年生祖先,是華南溫暖氣候下常年沼澤地裡的原生物種。它今日的分布最北只到江西省,在長江南邊還挺遠的一段距離外。然而全新世初期至中期的氣候比現在暖個幾度,多年生的野生稻米就有了(相對來說的)一小段時間可以向北擴張。它最終在靠近臨時北界的長江和淮河盆地被馴化,那裡的人在季風雨季出現的沼澤裡種植它,這樣的環境會促使它出現一年生的習性以及更大的榖粒。中國新石器時代村落環境中最古老的殘遺稻米,於公元前七○○○年左右出現在長江下游盆地稍微偏南處,只不過當時那些穀粒在形態上主要仍是野生的。24

不幸的是,中國還沒開挖出類似肥沃月彎納圖夫人的那種保存了房屋格局的狩獵採集者聚落。華北的聚落紀錄是從有陶器的新石器時代早期農村開始(圖8.4)。北方這些聚落之中,最古老的屬於遼河中游河谷的興隆窪文化,以及黃河中游河谷的裴李崗文化,年分為公元前六○○○年左右。

這些文化中最大的一些聚落涵蓋範圍超過一公頃,並包含了緊靠在一起的、圓形或大略是正方形的單房木造房屋,有著下凹的地板,通常圍著中央一塊開放空間。這樣的村落外面有時會圍著一圈防禦用的壕溝。這些聚落的大小和許多較早的肥沃月彎前陶新石器時代聚落不相上下,好比說耶利哥那個有石牆和石塔的聚落。

到了公元前五○○○年,黃河的村落大小急速成長。黃河西側支流(譯注:黃河中游從南向轉東向處的西側)渭河河谷有半坡和姜寨這兩個主要遺址,都屬於仰韶文化。兩地的外側都有防禦壕溝,而半坡(圖8.4A)在一塊三公頃的範圍內,隨時都有大約二十五間單房的正方形和圓形房屋。姜寨遺址比較大,有大約五十間房分成好幾群,每群都有一間正方形的公用大房。半坡這邊,防禦壕溝外面另有一個成人的墓地,以及一組圓頂的陶窯。死去的孩童被裝在陶罐裡葬在村內。25

長江下游最古老的村落遺址主要和尚未完全馴化的稻米有所關聯,屬於上山文化,年分大約為公元前七○○○年。除了吃米之外,這些人也用稻殼來調製陶土。比較大的村落,是隨著冰期後海平面穩定,長江中下游開始出現河川低地和三角洲之後,於公元前六○○○年左右興建起來的。到了公元前五○○○年,稻米在可以留存雨水的小塊封閉稻田裡面生長,而今日東亞普遍可見的、用雨水或溝渠灌溉且面積大上許多的稻田,就是它們的後代。26

長江地區和這些稻田有關的村落,有著用柱子架高的木造長屋,而公元前五千紀的河姆渡和田螺山遺址最清楚展現了這種特色,兩個遺址都位於杭州灣南方泡在水裡的沖積低地環境中。一九七三年第一次開挖河姆渡時讓世界大開眼界;村落裡有著長方形高架木屋,寬七公尺長二十三公尺,使用了定縫銷釘、卯眼和榫頭,以精巧熟練的木工技術建造而成(圖8.4D)。

在河姆渡開挖的一塊區域內,一整塊堅硬的稻殼、穀物、稻稈和葉子形成了一層地層,平均厚達四十至五十公分,或許曾經是一塊打穀場。人們除了吃這種尚未完全馴化的米,也會吃多種未馴化的植物,包括了芡、荸薺,以及儲存在大坑裡的大量橡實。這些橡實有可能是來自種植的樹木,有些或許會拿去餵馴化的豬隻。說真的,在談中國新石器時代飲食這個主題時,我應該要補充一下,介於黃河和長江之間的淮河(見圖8.3)河谷有一個賈湖遺址,有證據證明當地有在池塘養鯉魚、使用雜穀當豬飼料,還會喝米、蜂蜜和水果發酵的飲料(「啤酒」)。27黃河河谷各地也普遍釀製雜穀啤酒。28

公元前六○○○至前三○○○年間,中國新石器時代村落發展成當時世界上最大的幾個城鎮聚落。一個驚人的例子,是上海南方良渚的那座三平方公里(一.九乘一.七公里)的城鎮,年分為公元前三○○○年,有石材基底的夯土城牆守護。良渚有一個位居中央的巨大土丘建築群,也有埋藏玉器的精英階級墓地。有人認為那裡有一萬五千至三萬人,從鄰近河谷築壩取水灌溉稻田,以稻米餵養人口。那些水壩包含了將近三百萬立方公尺的土,用草編的容器裝好後堆起,就跟今日的沙包一樣,其中有些還屹立至今。29

我這邊的目的不是要討論整個中國文明的興起,而是想要強調,雜穀和稻米農業發源的遼河、黃河和長江盆地,合併起來可能曾是公元前三○○○年時世界上人口最密集的地區,一如今日。位於美索不達米亞低地(伊拉克)、與良渚同時期的烏魯克(Uruk)有著圍出了五平方公里都市空間的圍牆,範圍比良渚略大;烏魯克當時是美索不達米亞最大的城市。然而,公元前三○○○年時,中國農業低地上的肥沃農地面積,有可能比美索不達米亞的農地還大,也可以推測總人口可能也較多。

就像在肥沃月彎那樣,我們可以從一一標記在時間軸上的聚落數量跟面積,基於一個相對的基礎,來算出中國隨食物生產發展而出現的人口增加量。以中國各省當局所留下的考古遺址發掘結果詳細紀錄為基礎的大量考古調查,主張遼河、黃河和長江河谷的人口,在公元前六○○○年到前二○○○年的這段期間內增加到十至五十倍。就如在肥沃月彎那樣,華北平原沒過多久就真的人滿為患,於是那麼多遺址會圍著防禦工事,也就不是什麼意外之事了。

舉一個相當耐人尋味的例子;針對半坡和姜寨遺址所在的渭河河谷進行的一項研究,估計當地考古遺址的數量在公元前六○○○至前二○○○年間從二十四個增加到三千多個,人口也因應著從四千增加到一百五十五萬人。同樣在這段期間內,谷底被人類用來生產食物的百分比,估計從○.二%增加到一二%,而每個考古遺址的平均人口則從一百六十人增加到四百八十一人。30這樣的數字,讓東亞農業故鄉成為當時世界上人口成長最強勢的場所之一。

01 植物方面,見Ehud Weiss and Daniel Zohary, “The Neolithic Southwest Asian founder crops,” Current Anthropology 52, suppl. 4 (2011): 237–254; Daniel Zohary et al., Domestication of Plants in the Old World, 4th ed. (Oxford University Press, 2012). 有些考古學家認為,肥沃月彎的穀物和豆類不只在一處馴化;舉例來說,可見Eleni Asouti and Dorian Fuller, “A contextual approach to the emergence of agriculture in Southwest Asia,” Current Anthropology 54 (2013): 299–345. 關於動物,可見Melinda Zeder, “Out of the Fertile Crescent: The dispersal of domestic livestock through Europe and Africa,” in Nicole Boivin et al., eds., Human Dispersal and Species Movement: From Prehistory to Present (Cambridge University Press, 2017), 261–303.

02 Dorian Fuller and Chris Stevens, “Between domestication and civilization,” Vegetation History and Archaeobotany 28 (2019): 263–282.

03 W. J. Perry, The Growth of Civilization (1924; repr., Pelican, 1937), 46; V. Gordon Childe, New Light on the Most Ancient East (1928; repr., Routledge and Kegan Paul, 1958), 32.

04 Daniel Stanley and Andrew Warne, “Sea level and initiation of Predynastic culture in the Nile Delta,” Nature 363 (1993): 425–428.

05 Robert Braidwood and Bruce Howe, Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan (Oriental Institute of the University of Chicago, 1960), 1.

06 Amaia Arranz-Otaegui et al., “Archaeobotanical evidence reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan,” PNAS 115 (2018): 7925–7930.

07 Stephen Shennan, The First Farmers of Europe: An Evolutionary Perspective (Cambridge University Press, 2018). 這裡的推論是,碳放射定年的數量可以作為人類活動強度的一個代表。在特定的史前時代狀況下可能如此,在其他特定狀況下未必,不過,當作一個過往人口整體指標來看的話,這種技術有一定的效度。

08 如Andrew Moore and Gordon Hillman, “The Pleistocene to Holocene transition and human economy in Southwest Asia,” American Antiquity 57 (1992): 482–494所主張。

09 Eleni Asouti and Dorian Fuller, “A contextual approach to the emergence of agriculture in Southwest Asia,” Current Anthropology 54 (2013): 299–345; George Willcox, “Pre-domestic cultivation during the late Pleistocene and early Holocene in the northern Levant,” in Paul Gepts et al., eds., Biodiversity in Agriculture: Domestication, Evolution, and Sustainability (Cambridge University Press, 2012), 92–109.

10 Kathleen Kenyon, Archaeology in the Holy Land (Benn, 1960). 耶利哥幾乎比海平面低三百公尺。

11 Harald Hauptmann, “Les sanctuaires megalithiques de Haute-Mesopotamie,” in Jean-Paul Demoule, ed., La revolution neolithique dans le monde (CNRS Editions, 2009), 359–382; Oliver Dietrich et al., “The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic communities,” Antiquity 86 (2012): 674–695.

12 Klaus Schmidt, Göbekli Tepe (Ex Oriente, 2012). 我有幸能於二○一三年在上海考古學論壇和已故的克勞斯.施密特見面,並與他討論該遺址。

13 Andrew Curry, “The ancient carb revolution,” Nature 594 (2021): 488–491.

14 Megan Gannon, “Archaeology in a divided land,” Science 358 (2017): 28–30.

15 Sturt Manning et al., “The earlier Neolithic in Cyprus,” Antiquity 84 (2010): 693–706.

16 Jean-Denis Vigne et al., “The early process of mammal domestication in the Near East,” Current Anthropology 52, suppl. 4 (2011): 255–271.

17 Leilani Lucas and Dorian Fuller, “Against the grain: Long-term patterns in agricultural production in prehistoric Cyprus,” Journal of World Prehistory 33 (2020): 233–266.

18 Alessio Palmisano et al., “Holocene regional population dynamics and climatic trends in the Near East,” QSR 252 (2021): 106739.

19 Ian Hodder, Catalhoyuk: The Leopard’s Tale (Thames and Hudson, 2006).可以在Ann Gibbons, “How farming shaped Europeans’ immunity,” Science 373 (2021): 1186看到藝術家以傑出手法重現了加泰土丘聚落。

20 Alessio Palmisano et al., “Holocene landscape dynamics and long-term population trends in the Levant,” The Holocene 29 (2019): 708–727.

21 David Friesem et al., “Lime plaster cover of the dead 12,000 years ago,” Evolutionary Human Sciences 1 (2020): E9.

22 中國新石器時代有許多記述,但近期進展的話可見David Cohen, “The beginnings of agriculture in China,” Current Anthropology 52, suppl. 4 (2011): 273–306; Gideon Shelach-Lavi, “Main issues in the study of the Chinese Neolithic,” in P. Goldin, ed., Routledge Handbook of Early Chinese History (Routledge, 2018), 15–38.

23 Gideon Shelach-Lavi et al., “Sedentism and plant agriculture in northeast China emerged under affluent conditions,” PLoS One 14, no. 7 (2019): e0218751.

24 Yunfei Zheng et al., “Rice domestication revealed,” Scientific Reports 6 (2016): 28136; Xiujia Huan et al., “Spatial and temporal pattern of rice domestication during the early Holocene,” The Holocene 31 (2021): 1366–1375.

25 Christian Peterson and Gideon Shelach, “The evolution of early Yangshao village organization,” in Matthew Bandy and Jake Fox, eds., Becoming Villagers: Comparing Early Village Societies (University of Arizona Press, 2010), 246–275.

26 中國馴化稻米的詳細研究,見Fabio Silva et al., “Modelling the geographical origin of rice cultivation in Asia,” PLoS One 10 (2015): e0137024; Dorian Fuller et al., “Pathways of rice diversification across Asia,” Archaeology International 19 (2016): 84–96; Yongchao Ma et al., “Multiple indicators of rice remains and the process of rice domestication,” PLoS One 13 (2018): e0208104.

27 Patrick McGovern et al., “Fermented beverages of pre-and proto-historic China,” PNAS 101 (2004): 17593–17598; Ningning Dong and Jing Yuan, “Rethinking pig domestication in China,” Antiquity 94 (2020): 864–879. 針對中國馴化豬隻的全新遺傳分析,見Ming Zhang et al., “Ancient DNA reveals the maternal genetic history of East Asian domestic pigs,” Journal of Genetics and Genomics (pre-proof), doi.org/10.1016/j.jgg.2021.11.014.

28 Li Liu et al., “The brewing function of the first amphorae in the Neolithic Yangshao culture, North China,” AAS 12 (2020): 28.

29 Bin Liu et al., “Earliest hydraulic enterprise in China, 5100 years ago,” PNAS 114 (2017): 13637–13642; Colin Renfrew and Bin Liu, “The emergence of complex society in China: The case of Liangzhu,” Antiquity 92 (2018): 975–990.

30 Yanyan Yu et al., “Spatial and temporal changes of prehistoric human land use in the Wei River valley, northern China,” The Holocene 26 (2016): 1788–1901.

Copyright c www.linkingbooks.com.tw All Rights Reserved.